沖繩獨特的文化源自其悠久且動盪的歷史

沖繩位於日本最南端,擁有自史前時代至今綿延數千年的歷史。15世紀,琉球王國(1429-1879)成立,憑藉其戰略性地理位置,透過與中國、朝鮮及東南亞等地的貿易蓬勃發展。琉球王國持續繁榮約450年,直至明治時代(1868-1912)被日本併入,象徵沖繩正式納入日本,成為沖繩縣。二戰後,沖繩被置於美國統治之下,直到1972年才歸還日本。這些歷史變遷共同塑造了今日沖繩獨特而多元的文化。

史前時代

琉球群島的歷史可追溯至遠古時代,考古證據顯示,約3萬2千年前,當地已有原始人類的活動。目前發現最古老的遺跡為那霸市的山下町第一洞穴,屬於舊石器時代的遺跡。約7,000年前,琉球群島開始出現更明確的人類生活痕跡。當時琉球群島的居民主要依靠亞熱帶珊瑚礁環境,以漁撈與採集為生,逐漸形成獨特的史前文化。

琉球群島大致可分為兩個文化區域:北琉球,包括沖繩本島和更北的島嶼,與日本九州地區有文化交流。考古發現顯示,用於製作貝殼手環(貝輪)的貝殼從琉球群島傳到日本本土,並形成一條被稱為「貝殼之路(貝之道)」的貿易路線,顯示琉球群島與日本本土之間的文化交流。此外,在沖繩的遺跡中,考古學家發現由儒艮的肩胛骨加工製成的蝶形骨器,可能是具有身分象徵的物品。

相較之下,南琉球文化圈,包括宮古島以南的島嶼,在史前時代受到東南亞、台灣及其他南方文化圈的影響,而與北琉球之間幾乎沒有交流。這可能與地理條件有關,沖繩島與宮古島之間相隔約300公里的廣闊海域,使得兩地來往困難,因此各自獨立發展文化。南琉球與東南亞及台灣的文化交流一直持續到12世紀左右。

御城、三山時代

位於沖繩北邊的奄美群島自古以來一直是日本本土交流的重要據點,由於其地理位置優越,農業發展最早從奄美群島開始,隨後逐漸向南傳播,並於12世紀左右在沖繩逐步發展,促成農村聚落的興起。同時,各地出現了被稱為「按司」的部落首領,他們建造名為「城(Gusuku)」的石造要塞,並與其他勢力爭奪權力。這個時期也被稱為「城寨時代」。

到了14世紀,沖繩本島分為三個主要勢力:以現今的國頭郡地區為主的北山勢力(又稱北山)、以現今的中頭郡地區為主的中山勢力(又稱中山)、以及以現今的島尻郡為中心的南山勢力(又稱南山)。三個勢力各自擁立國王建國,並進入了「三山時代」。

琉球王國建國與大交易時代

1372年,中國的明朝與中山建立了朝貢關係,隨後北山和南山也向明朝朝貢,這促使貿易活動變得更加活躍。1429年,中山的尚巴志統一了三山,琉球王國正式建立,並將首都設於首里,成為沖繩的政治與文化中心。

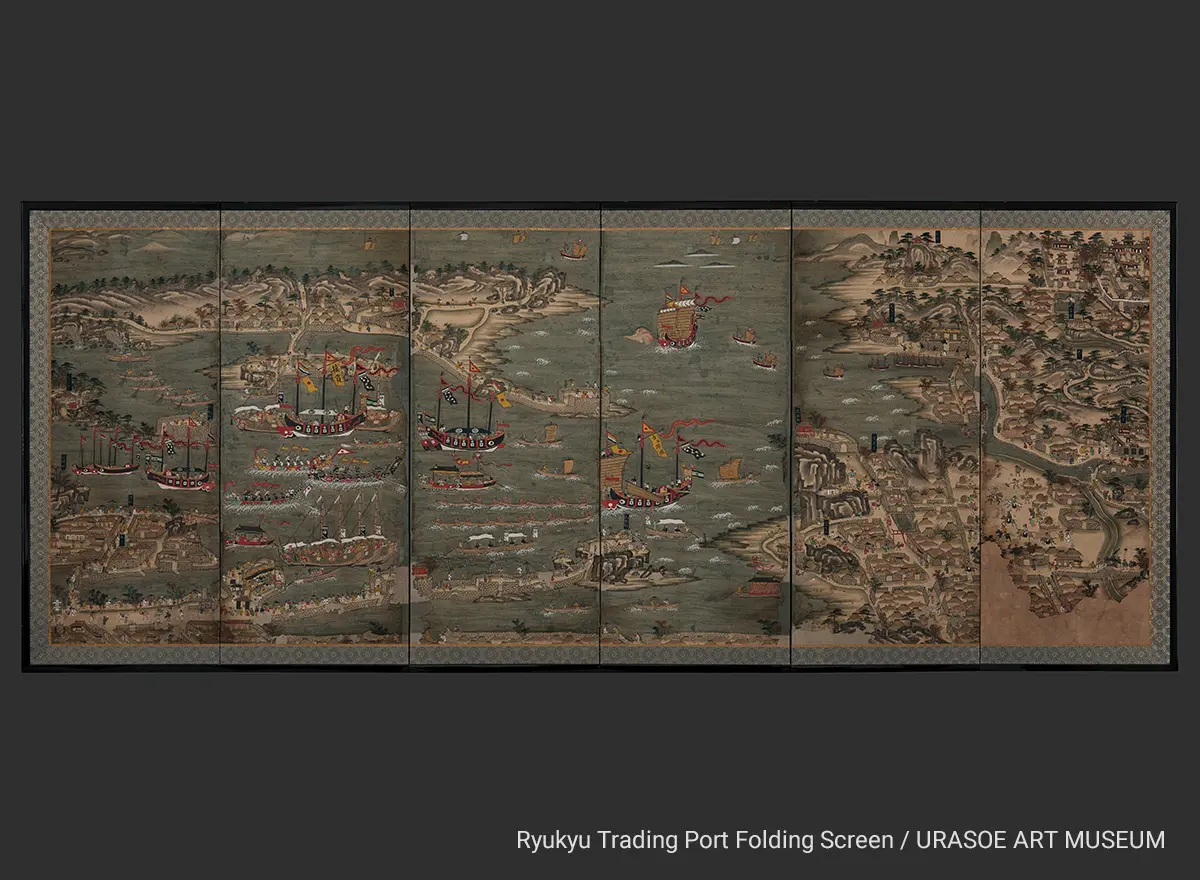

在15世紀至16世紀期間,琉球王國與明朝、日本本土、朝鮮,甚至東南亞的各地進行貿易,通過轉賣亞洲各地特產進行中繼貿易,發展成為當時亞洲的重要貿易國家。藉由與各方的貿易活動,琉球積累了大量的財富,來自亞洲各地的商人紛紛前來採購,那霸港的港口也成為國際貿易的重要樞紐。

1458年,琉球鑄造了「萬國津梁之鐘(高154.9公分,重721公斤)」,「萬國津梁」的意思象徵著琉球王國與各國間的貿易與文化交流,彷彿是跨越了「萬個國家的橋樑」。

近世琉球時代

1609年,薩摩島津氏的軍隊入侵並征服了琉球,琉球王國因此納入日本本土和德川幕府的統治之下。這次征服行動使得琉球王國透過薩摩藩,進一步融入德川幕府的封建體制。琉球王國同時與中國的明朝保持朝貢關係,也順從日本德川幕府,形成了所謂的「兩屬」體制。

在17世紀後期,琉球王國進行了政治改革,包括重組社會階級、政治結構和財政重建,並轉型為近世體制。從17世紀到19世紀,沖繩的文化、音樂、表演藝術、美術工藝等領域逐漸發展,奠定了現今沖繩所延續的獨特文化。1644年明朝滅亡後,中國改朝換代為清朝,琉球王國則繼續與清朝保持貿易往來,清朝也派遣冊封使前來琉球王國,雙方維持了和諧的關係。

琉球王國生產黑糖與薑黃等商品,並將其銷售至日本市場,換取白銀與昆布等物資。同時,從清朝進口生絲、絲織品以及中藥材的原料,並通過薩摩藩將這些物質出口至日本本土。琉球王國在18世紀之前,成功地連結了日本與中國市場,建立了重要的貿易管道。

沖繩縣的時代

19世紀後半,日本本土的德川幕府政權結束,為新的政治體制鋪路,日本隨後進入明治時代(1868-1912)。此時,琉球王國在薩摩藩的控制下,同時向中國朝貢,導致其國家地位長期處於曖昧不明的狀態。隨著近代化的日本逐步加強控制,琉球王國也日益受到日本的影響。

1879年,明治政府正式設立沖繩縣,將琉球王國完全納入日本領土。明治政府的現代化政策對沖繩的政治與社會結構產生了深遠影響,但也引發當地領導和居民的強烈反抗,他們試圖維護沖繩的獨立地位。

此外,沖繩也面臨經濟困難。由於過度依賴製糖產業,其發展遠落後於日本本土,導致地區經濟形成單一產業依賴的模式,結構上變得脆弱。這些經濟條件,加上其他種種困難,是當時大量海外移民出現的原因之一。許多沖繩人為了尋求更好的發展機會,開始移居海外,並在世界各地建立了被稱為「沖繩僑民」的社群。

第二次世界大戰

沖繩在第二次世界大戰期間因其地理位置的戰略重要性而成為關鍵戰場,並於1945年爆發了沖繩戰。這場激烈的陸上戰役中,日美兩軍發生了慘烈交戰,導致約20萬人傷亡。戰爭對沖繩的文化和基礎設施造成了廣泛的破壞,包括首里城,幾乎全數被摧毀。這場戰爭對沖繩帶來了深遠影響,不僅造成物理上的破壞,也在社會層面留下了長久的創傷,使沖繩在戰後經歷了漫長的復原過程。

戰後的沖繩

1945年後,沖繩在美軍統治下,並開始建設軍事基地。在此期間,沖繩的飲食文化與生活方式深受美國影響。1972年,沖繩被歸還日本,象徵著其歷史翻開新的一頁,重新成為日本的一部分。2000年,沖繩的「琉球王國的城堡及相關遺產群」被列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界文化遺產名錄,使沖繩文化逐漸登上國際舞台。

2019年,象徵沖繩的首里城遭遇大火燒毀,這一事件震驚了沖繩當地及全球。2022年,首里城正殿的重建工程正式啟動。除了文化遺產,2021年,沖繩本島北部及西表島因其卓越的生物多樣性而被列為世界自然遺產。沖繩不僅擁有豐富的文化和壯麗的自然景觀,其居民的熱情與好客之道亦是最令人珍視的特色之一。

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Copy URL

Copy URL

上里隆史先生,琉球歷史研究者。